ARTICLES

Alechinsky-Ensor

Ma main droite, celle qui écrit, fait revenir ce que le plaisir de peindre avec ma bonne main, la gauche, ne dit pas.

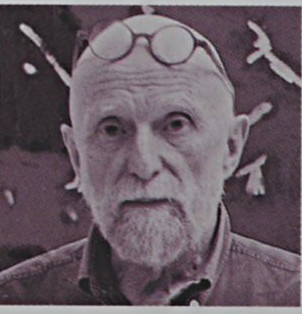

Pierre Alechinsky est né à Bruxelles en 1927 et vit en France depuis 1951. Peintre, dessinateur, graveur, il est également écrivain. D'Ensortilèges à La gamme d'Ensor (éd. Fata Morgana), entre autres écrits, le peintre ostendais James Ensor traverse ses pages comme il a traversé son oeuvre picturale.

Comment interpréter votre silence sur Ensor au moment de Cobra ?

Pierre Alechinsky : James Ensor encore à Ostende mais déjà loin dans le temps et nous, à tort ou à raison, requis par l’actualité… Mettons qu’il nous suffisait à Bruxelles de le savoir géographiquement proche. Cobra regroupait en Belgique, l’année de la mort d’Ensor, une majorité d’écrivains peu préoccupés de peinture. En 1949, j’étais quasiment le seul peintre. D’ailleurs débutant. Même Christian Dotremont, notre rassembleur, enthousiasmé depuis peu par la peinture de nos aînés danois ( : Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Egill Jacobsen) et par la peinture consécutive des Hollandais ( : Karel Appel, Constant, Corneille), même lui ne songeait pas à James Ensor.

Par contre Jorn le considérait précurseur. Herbert von Garvens-Garvensburg, un savant mis à l’index par les nazis et qui s’était réfugié au Danemark pendant la guerre, le lui avait fait découvrir. Déjà Jorn vénérait Nolde, lequel en 1911 se rendit à Ostende pour une visite d’admiration au maître des masques alors quinquagénaire. Tout se tient. En 1936 à New York s’ouvrait une exposition conçue au MoMA par Alfred Barr : Fantastic Art, Dada, Surrealism. De Jérôme Bosch à Max Ernst, via James Ensor : une affirmation exemplaire en réponse à l'Entartete Kunst, la propagande d'Adolf Hitler contre « l’art dégénéré ».

Jorn voulait que paraisse dans Cobra un article sur Ensor et son côté… « fantastique », m’écrit-il, reprenant le mot d’Alfred Barr. Mais dans les années cinquante nous étions requis par une urgence d’un autre ordre : réagir contre le « réalisme socialiste » des staliniens. Mais tout de même, en 1951, dans l'ultime numéro de la revue, j’ai pu introduire un dessin de James Ensor. L’honneur était sauf !

Je dois donc à Jorn, mon aîné de quatorze ans — grande tessiture d’âges parmi les Cobras! — d’avoir été par la suite totalement pris par l’art d’Ensor. Bien.

En 1953 à Paris, dans le catalogue du salon Octobre, j’ai alors publié une liste d’insultes et invectives relevées dans ses écrits et conférences :

Trianguliste asservi

Séquelle de raté aux mains mortes

Classeur d’artistes

Casse rétine

Architectes frigides et mélassiers

Flandrophyliseurs intempestifs (…)

Entre-temps je m’étais intéressé à ses peintures, ses dessins, ses gravures, à tout ce qui était visible, les objets, les coquillages, les masques, et lisais tous ses écrits.

À quand remonte cette prise de conscience ?

Dans les années cinquante j’ai sans doute eu la chance d’apercevoir Le Christ apaisant la tempête chez Gustave Van Geluwe, un agréable mécène bruxellois qui aidait les artistes jeunes et vieux, excellent tailleur chez qui l’on pouvait échanger un tableau contre un veston. Ce chef-d’œuvre d’Ensor était accroché dans la cabine d’essayage.

Comment qualifier votre intérêt pour Ensor ?

Pas du tout pour faire de Cobra une conséquence d’Ensor. C’eût été restrictif pour Ensor et faux pour Cobra. Ce sont ses audaces, ses obsessions, ses indignations qui m’ont enivré. Les libertés qui lui sont propres et l’infinie variété du « toucher » de ses pinceaux sur la toile. Sa force de conviction picturale. Jusqu’à l’outrecuidance. Puis, je me suis intéressé au personnage.

En 1953, vous publiez un relevé des insultes d’Ensor. Etait-ce une manière de cultiver une forme de belgitude ?

J’étais un lecteur enthousiaste — je confirme — de ses lettres et discours venus dans un français au fil de sa plume. Plume à la fois inventive et burlesque. En Belgique, les monolingues francophones doutent du langage. C’est connu. Plutôt que trouver le mot parfois pauvre mais juste, ils trouvent des solutions de compensation. Exemple : en 1927 apparaît dans La NRF Le Grand Combat d’Henri Michaux : « Il l’emparouille, il l’endosque contre terre ; il le rague (…) ». De même Hergé offre au capitaine Haddock des vitupérations de première main. Trois spécialistes du mot qui frappe. Cela dit : l’accès à l’œuvre du francophone Ensor semble aujourd’hui dépendre du bon vouloir de la communauté flamande de Belgique, alors que, dans sa peinture, ne se trouve pour ainsi dire aucun mot inscrit au pinceau qui ne soit pensé dans un français savoureux. Ceci redit : les Flamands usant d’une langue riche, très imagée mais plus régionale qu’internationale, se sont imposés d’en apprendre plusieurs. C’est leur force. Tandis que les francophones se drapent dans une langue qui n’est même plus, comme naguère, diplomatique.

Francine-Claire Legrand a tenté de minimiser l’idée d’épuisement de son œuvre ?

Quadragénaire lors de sa première exposition à Paris en 1898, Ensor espérait un triomphe. Eh bien, non. La critique française n’y a vu que vulgarité flamande. Il aurait pu facilement répliquer, mettre cette critique en déroute en annonçant que, cette vulgarité flamande, il la devait à une source on ne peut plus française, à l’illustrateur de ses lectures d’enfant : Gustave Doré. Voyons voir. Dans Ensor entouré de masques, personne n’a repéré tels masques inventés par Gustave pour les Contes drolatiques de Balzac ; d’ailleurs James les a inversés dans le miroir pour brouiller la piste. Personne n’a vu James dans un pamphlet datant de la guerre de Crimée : Histoire dramatique, pittoresque et caricaturale de la Sainte Russie, texte et dessins de… Gustave. Ma thèse : sans doute qu’aux yeux de ses amis les plus proches, cette source depuis si longtemps inavouée devait rester secrète. Mais dissimuler épuise.

Que représentait le fait de vous confronter dans Le Dernier Jour à une toile aussi grande que L’Entrée du Christ à Bruxelles ?

Une gageure. Ensor a vingt-huit ans quand il peint cette toile monumentale. J’en avais dix de plus. Etais-je capable de dominer pareille surface. J’ai commencé par attaquer, en une séance, encre de Chine oblige, un papier industriel de trois mètres sur cinq. Ensuite, durant tout l’été, j’ai peint à l’huile sur une toile de même format. À l’horizontale, au sol ; puis à la verticale, au mur. C’est Le Dernier jour, 1964. Le musée d’Anvers en 1968 l’exposa dans un ensemble d’art belge contemporain. On exigeait un moyen de transport économique. J’ai roulé la toile sur un tube en carton. Le tube a cassé. Estafilade dans le bas de la toile et sur toute la largeur. Coïncidence : dans le bas et sur toute la largeur de la toile clouée sur un mur de travail trop petit, L’Entrée du Christ à Bruxelles garde, dans sa composition, le souvenir d’une pliure. Acquis par le musée d’Anvers, Le Dernier jour eut la chance, l’honneur — l’honneur et la chance — d’être accroché dans la salle où régna L’Entrée du Christ à Bruxelles. Malheureusement l’incomparable et sublime Entrée, qui n’était qu’un « prêt à long terme », fut vendue et déportée à Los Angeles.

Les expressionnistes belges de l’entre-deux-guerres vous intéressaient-ils ?

Permeke, De Smet… Pendant la guerre, j’avais été voir le brave Edgar Tytgat dans son atelier, parmi ses bois gravés, ses livres illustrés, ses souvenirs. J’avais seize ans. Il me dédicaça avec de savoureuses coquilles, une lithographie, me souhaita, avec un cheveu sur la langue, toutes les bonnes choses. Plus tard j’ai admiré Jan Brusselmans et retenu ses conseils.

Pourquoi la Cambre ?

J’avais raté mes études secondaires. Il me fallait un métier. Je lisais beaucoup. Je ne pensais pas encore à la peinture. Sans doute pouvais-je accéder à l’illustration du livre. J’ai bien fait de m’inscrire à la Cambre, ne fût-ce que pour rencontrer des amis avec lesquels j’ai davantage progressé qu’en suivant à la lettre les ordres du professeur, le graveur anversois Joris Minne. Dans les années quarante, la Cambre ne disposait pas du matériel nécessaire. Il y avait bien une bonne presse typographique Heidelberg, quelques casses de caractères dont l’Elzevier et le Futura acquises par Henry Van de Velde dans les années vingt, mais aucune presse taille-douce, aucune presse litho. Pour dessiner sur une pierre, graver un cuivre au perchlorure de fer, tirer une épreuve, il fallait se débrouiller à l’extérieur.

Ensor voyait-il dans la gravure un moyen de perdurer tel qu’en lui-même ?

Ensor a été un formidable graveur. L’eau-forte lui aura permis de diffuser. Il traduisit — curieusement sans la banderole : VIVE LA SOCIALE — L'Entrée du Christ à Bruxelles en lignes fouillées à l'extrême et dans le sens que nous offre l'imprimerie : de droite à gauche. Souvent je pense à une gravure peu connue, noire, constellée de petites taches blanches... Le cimetière aux étoiles. J'ai voulu la confronter à une peinture de Jackson Pollock. Le conservateur du Cabinet des estampes des Musées royaux, estimant qu'on ne pouvait montrer une eau-forte " ratée ", refusa. Que cette constellation fût accidentelle ou dominée, peu importe. A mes yeux s'imposait en 1953, en pleine époque de peinture dite « tachiste », un jeu de miroir entre les petites taches blanches d'Ensor et le dripping de Pollock. Et je pense souvent à Mon portrait en 1960 : s'imaginant le centenaire de sa naissance, Ensor, 28 ans, grava un squelette à l’abandon. Une épreuve rehaussée à l’aquarelle est accrochée au mur de la chambre où j’écris. Elle me nargue.

Propos recueillis par François Legrand, le 4 septembre 2012, pour Photographie de Pierre Alechinsky DR